この記事では、デジタルネイティブな貿易プロセスづくりに関連するサービスとして、株式会社NTTデータ様による「貿易データ可視化サービス」を取り上げます。「データの可視化」といえば、先日デジタル庁が「経済・財政・人口と暮らしに関するダッシュボード」としてJapan Dashboardを公開し、データに基づく政策立案を目指し始めたというニュースもありました。ビジネスの世界ではBI(ビジネスインテリジェンス)として活用されている分野です。「貿易統計データをビジネスに生かす」ためのサービスに興味のある方は是非ご一読ください。

株式会社NTTデータ 貿易データラボチーム

はじめに

株式会社NTTデータでは、貿易統計データや企業の輸出入データなど、産学官に関連性のある様々な貿易関連のデータを活用した「貿易データの可視化サービス」の試行版構築に取り組んでいます。

今回は、その中でも「官」データである財務省が公開する「日本の貿易統計」に焦点を当て、「産・学」に活かす取り組みをご紹介します。例えば日本の貿易統計は以下のように活用できます。生のデータは、そのままでは単なる数字の羅列です。可視化することで、直感的に価値ある情報を把握できるようになります。

- 海外市場の探索:どの品目(HSコード)を、どの国と、どれだけ取引しているか?各品目がいくらで海外市場にて販売・調達されているのか?

- EPA(経済連携協定)・特恵(特恵関税制度)を戦略的に活用:EPA・特恵の活用余地はあるのか?(日本全体のEPA・特恵の活用状況・輸入関税額・減免ポテンシャル額等を把握し、輸入関税額を最適化)

価値のある貿易統計データを可視化することが難しい3つの壁

貿易統計は、「いつ・どの国と・何を・いくらで取引したか」をHSコード単位で把握できる極めて詳細な情報です。サプライチェーンの強化、新たな調達先・販売先の検討、価格戦略の検証など、企業の経営判断に直結する有用なデータといえます。

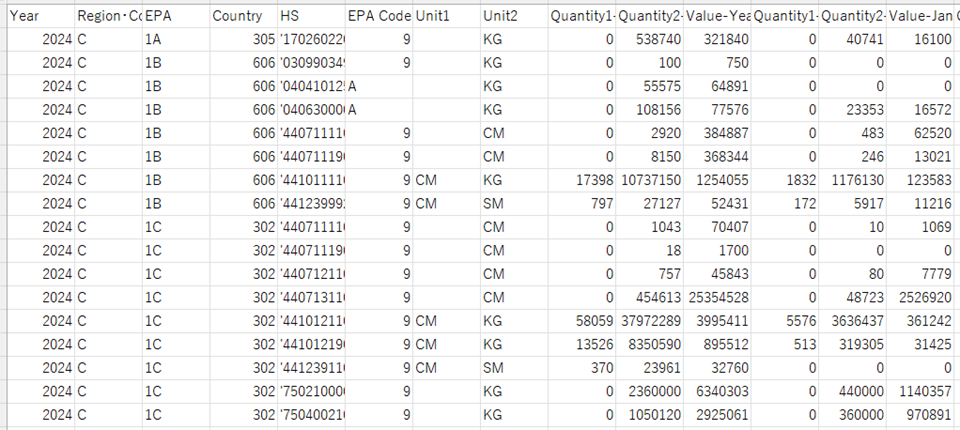

とても有用なデータですが、公開形式はCSVの生データであり、ほぼ数字の羅列となっているため、そのままでは活用が難しいのが実情です。

【経済連携協定別時系列表の抜粋(https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/toukei/)】

貿易統計データを正しく解釈し、企業の意思決定や学術研究に活用するには、次の3つの壁をクリアする必要があります。本サービスは、複雑な数値データを可視化することで3つの壁をクリアし、把握 → 洞察 → アクションを最短化します。

1つ目の壁:データ量の膨大さ

- 公開されている貿易統計のCSVデータは1年分でも数億セル規模となり、Excelでの処理は困難です。また、保管や加工にシステムコストがかかり、企業ごとの個別対応では効率性を損ねます。

→可視化サービスが膨大なデータ処理を担い、手間・コストをかけず必要な時にデータ活用できます。

2つめの壁:データ処理と貿易実務の専門性

- データサイエンティストとしてのスキル:ビッグデータ処理やマスタ整備、ダッシュボード設計などのスキルが不可欠です。

- 貿易実務の知識:データを適切に解釈するには、HSコード、輸入関税、EPAなどの制度理解、統計データの背後にある一定の専門知識が不可欠です。

いずれかが欠けると誤読や的外れな分析に繋がります。

→可視化サービスは、この2つの専門性を組み合わせて提供することで、専門知識を持たない利用者でもデータを理解し、活用できるようになります。

→使いやすいUIを提供することで、利用者による抽出や整形の手作業がゼロになります。

3つめの壁:適切な運用設計

- 構造化されたデータ形式での提供が乏しく、Web等からの抽出・加工が必要です。

- 関税率などは適宜更新があるため、常に最新データをマスタデータに反映できる運用設計が必要です。

→可視化サービスがマスタデータの整備・更新を代行することで、利用者は更新作業を意識せずにデータ活用できます。

貿易統計データを“すぐに使える”サービスに

そこで、NTTデータでは、そのままでは扱いづらい膨大なデータを分かりやすく整理し、専門的な知識がなくても誰でも直感的に操作できる可視化サービスの検討を進めています。このサービスでは、以下のようなご利用シーンを想定しています

- 調達・販売部門:サプライヤ分散、価格交渉の材料収集に

- 経営企画部門:重点国・重点品目の選定、収益構造の改善に向けた分析に

- 通関・経理部門:EPA・特恵の活用状況の把握と節税プラン策定に

- 研究者、政府機関の分析担当者:貿易実務や政策検討に向けた実証的なデータ分析に

次の章では、サービスのサンプル画面と具体的なご利用シーンについて紹介していきます。

このサービスで可視化できること:具体的なご利用シーンのご紹介

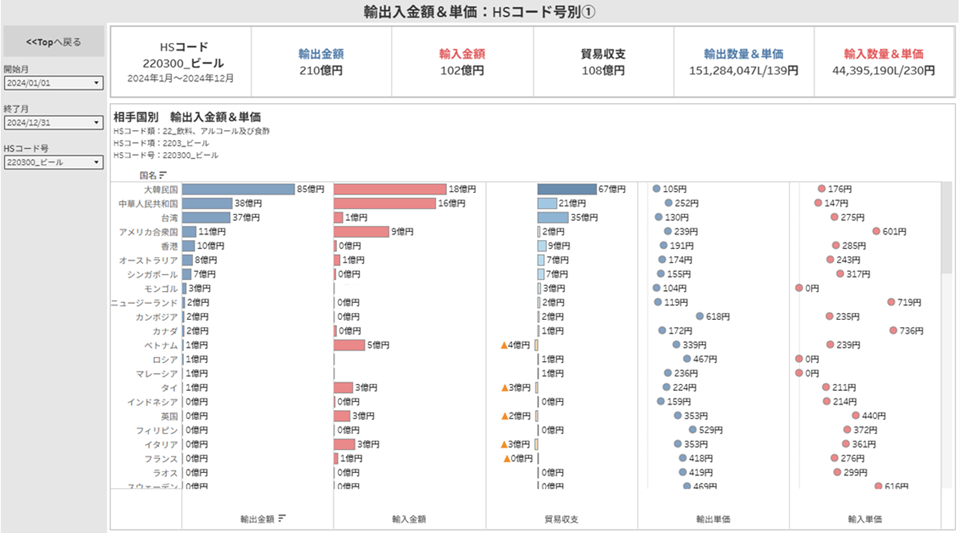

ご利用シーンその1:自社価格の競争力や、価格改定・新規市場開拓の判断材料に:品目別分析

こちらのサンプル画面は、ビール(HSコード:220300)の相手国別の輸出入金額や単価を示しています。日本はビールに関して貿易黒字の状況にあり、輸出入ともに最大の相手国は大韓民国であることが分かります。さらに単価の比較では、輸出ではカンボジア向けが高く、輸入ではアメリカ合衆国、ニュージーランド、カナダからの価格水準が相対的に高いことが確認できます。

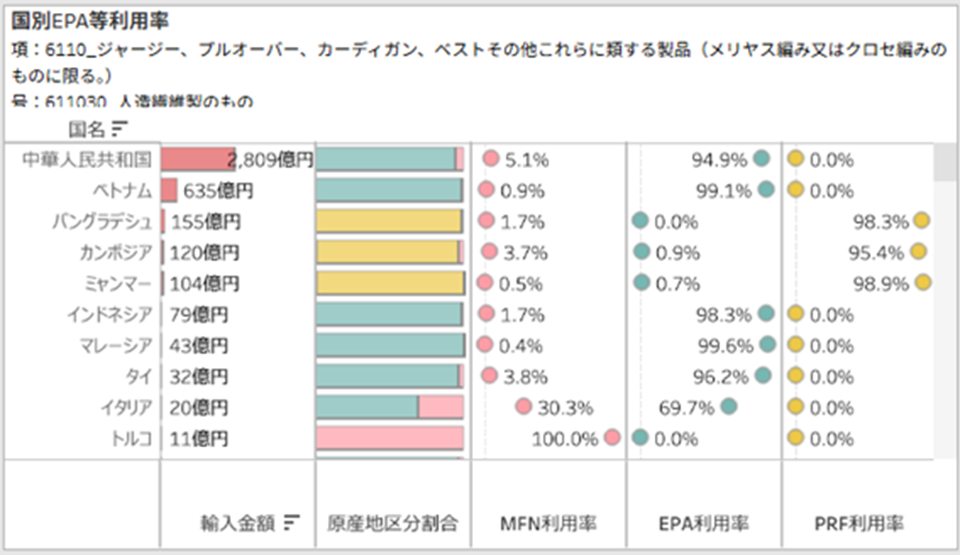

ご利用シーンその2:輸出先の優先度付け、仕入先の見直し、節税余地の把握に:EPA・特恵活用度

こちらのサンプル画面は、人造繊維製のトップス等(HSコード:611030)の相手国別におけるEPAや特恵の適用状況を示しています。トルコのように制度を利用できない国を除けば、主要な相手国ではEPAまたは特恵の適用率が高く、日本全体として制度を幅広く活用できていることが確認できます。

【図:EPA・特恵活用度ダッシュボードのサンプル】

※上記ダッシュボードサンプルにおける色による凡例は以下の通りです

- MFN(ピンク):EPA、特恵のどちらも適用しない輸入

- EPA(緑):EPAを適用した輸入

- PRF(黄色):特恵を適用した輸入

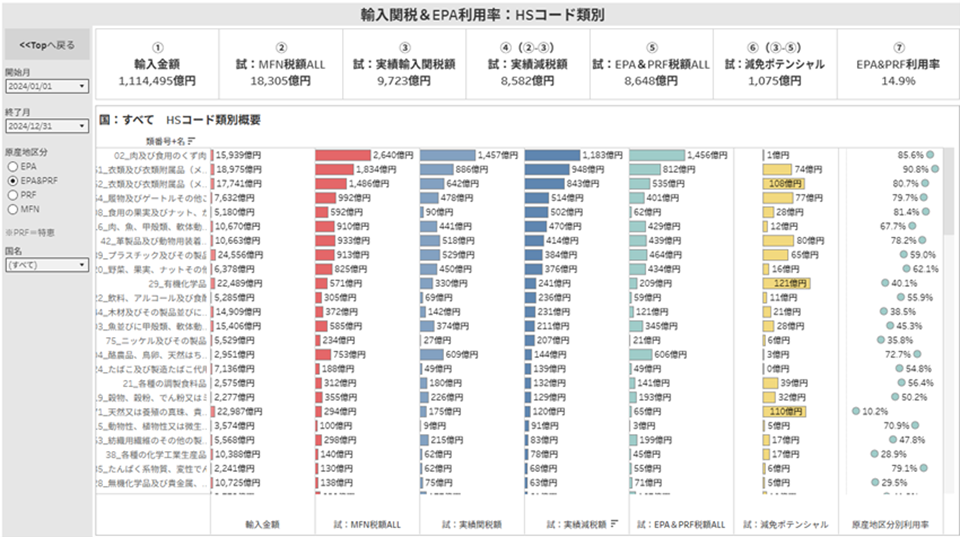

ご利用シーンその3:どこに減免ポテンシャル(節税余地)があるかを俯瞰し、実行計画に落とし込み:輸入関税の分析

こちらのサンプル画面は、HSコードの類ごとに実績関税額、実績減税額、減免ポテンシャル額(更なる節税余地)等を試算したものです。これらの数値は、貿易統計データだけでは得られず、EPAや特恵の利用実績データや輸入関税率データを組み合わせることで算出しています。

日本全体では年間で約8,600億円の輸入関税が削減されていることが確認できます。

特に、肉類(第2類)や衣類(第61類・第62類)ではEPAや特恵の適用率が高く、大きな減税効果が得られています。一方で、有機化学品(第29類)については、制度をより活用することで更なる節税余地の可能性が残されていることが示唆されます。

【図:輸入関税の分析ダッシュボードのサンプル】

※輸入関税額はNTTデータによる試算です(従価税を中心に算定。従量税・混合税など一部の税率体系は対象外)。

ご関心のある方は、NTTデータまでお問い合わせください

ここまでの内容で、サービスの可能性を感じていただけましたでしょうか。

これまで膨大で扱いづらかったデータを可視化することで、ビジネス上の判断や意思決定に活用できる情報として直感的に把握することが可能になります。

NTTデータでは、このようなサービスの開発と提供を通じ、「データサイエンスをより身近なビジネスの現場に届ける」ことを目指しています。現在検討を進めている本サービスについて、皆様からのご意見やご要望をお寄せいただければ幸いです。

お問い合わせ先

株式会社NTTデータ 貿易データラボチーム:nttd_tradedatalab★hml.nttdata.co.jp

(メールアドレスは、★をアットマークに変更してご利用ください)

次回予告:世界の貿易統計を“使えるデータ”に

次回は、日本にとどまらず、世界の貿易統計データを可視化するサービスをご紹介します。

「中国⇔アメリカ」など、世界各国の輸出入動向を把握したい方は、ぜひご期待ください。

※出典:UN Comtrade(https://comtradeplus.un.org/)

補足・留意事項

- 各種トランザクションデータ/マスタデータはNTTデータにて収集・整備していますが、正確性・完全性について保証するものではありません。

- 本試行版ではHS第99類を除外しております。

- 輸入関税率の算定は従価税適用品目についてのみの試算であり、従量税・混合税などの税率体系は対象外としております(本試算結果はあくまでも参考情報となります)。

- 本サービス内容は予告なく変更される場合があります。

- HSコードは国際的に統一された品目分類コードです。詳しく知りたい方は、以下の公的機関の解説ページもご参照ください。

日本国税関:品目分類とHSコードのしくみ

JETRO:HSコードとは?(貿易・投資相談Q&A)