「貿易PFerに訊く」第4回は、貿易・国際物流システムを長年開発・提供されてきた株式会社バイナル様にご登場いただきます。バイナル様は1979年に創業し、輸出入貿易業務や通関業務システムを支える「TOSSシリーズ」で8000社を超えるユーザーを抱える業界のメジャープレイヤーです。今回のインタビューでは、貿易業界一筋で現場を支えるシステム作りを続けてこられたご経験と視点から、貿易プラットフォームの普及に向けた課題について、大変鋭いご指摘をいただきました。

お話しいただいた方:

岡本 純芳 様(株式会社バイナル 取締役副社長)

大学卒業後に原子力プラント設計会社に入社し、原子力発電所の更新設備・廃炉設備の設計業務を担当。

2017年に株式会社バイナルへ入社し経営企画、営業支援、広報および法務に従事。

国際物流システムTOSSシリーズの拡販を通じて荷主・通関業者の課題解決に尽力している。通関士有資格者。

貿易PFの効果は、現時点ではまだ限定的

–tradigi.jp:本日はよろしくお願いいたします。まず、国際物流含む貿易手続における課題について、貴社のお取組みや視点から、現状や事例なども交えてご教示ください。

岡本様:よろしくお願いいたします。貿易は相手国あって成立するものであるため、グローバルに相手とやりとりすることで最大の効果が現れると思います。現在、貿易プラットフォーム(以下、PF)の開発・運用・利用を行う民間企業に経済産業省が補助金を交付しており、官民を挙げて国産PFを育てるという機運を感じます。しかし、現在のところ利用範囲の多くは日本国内の事業者に留まり、効果は限定的です。貿易取引において、国を跨いだ貿易相手との情報交換に必要なインタフェースは各企業間で個別に構築しているのが実情で、国内においても、貿易に携わっておられる荷主様、通関業者様、フォワーダー様といった事業者様同士において、特定少数との接続に限られているように思います。したがいまして、課題として考えられるのは貿易における国内外取引相手との情報交換をいかに最大限有効活用できるか、そして1対1の個別最適を超えて全体としてのPFの活用ケースを広げることができるか、ではないかと考えます。

–tradigi.jp:大まかな貿易の業務フローはどこも共通と思いますが、細かい業務まで落とし込んでいくと、各社の付加価値創造プロセスと重なって最適化が進んでいくので、その折り合いをどうつけていくのかが課題と感じます。

岡本様:おっしゃる通りです。同じ業種でも、サービス面の差別化は商売の肝ですので、そこを支える仕組みを共通化したり情報共有したりして・・・というのは、どこもやりたがらないのはある意味当然です。そうなると、やはりある程度の強制力を持たせないと難しいのではないでしょうか。

–tradigi.jp:強制力のある共通化については、先の6月に行われた経済産業省の検討会でもそのような意見が出ていました。偽らざる本音の一端なのかなとも感じます。非常にリアル感のある分析をありがとうございます。

貿易業界一筋46年、現場のためのシステムを自社開発で

–tradigi.jp:今いただいた課題感や現状認識を踏まえ、貴社ソリューションであるTOSSシリーズによるお取組みを、概要や歴史等も含めて教えていただければと思います。どんなユーザーに対して、どのようなツール、サービスがあり、どういった課題に対応されているか、これから対応しようとしているのか、差し支えない範囲でお願いします。

岡本様:当社は設立して46年になるシステム開発会社です。貿易業界一筋で、荷主様、通関業者様、フォワーダー様およびそれらの海外現地法人様など、物流現場のユーザー様同士を直接つなぐソリューションを開発・販売しています。例えばTOSS-LOGIPORTは通関業者様、フォワーダー様にご利用いただいており、NACCSダイレクト接続をサポートし、運送業、倉庫業など各委託企業者様との情報連携を効率的に行っていただける通関業務支援システムです。

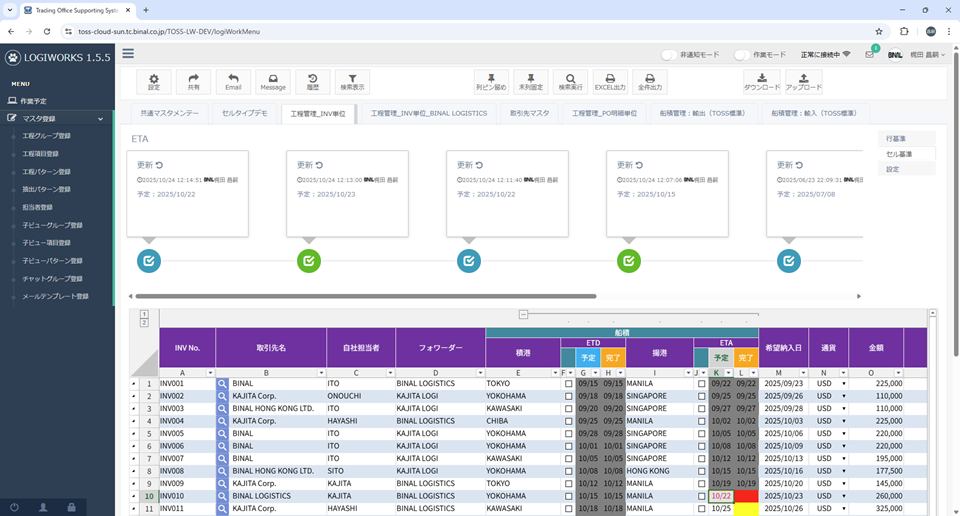

TOSS-SPは荷主様にご利用いただく貿易業務管理システムであり、TOSS-LOGIWORKSは、荷主様と業者様間で接続を実現する業務工程管理システムです。このように複数の製品をラインナップしており、一例として、国を隔てた輸出者様と輸入者様双方にTOSS-SPを導入いただくことで、シームレスに情報連携しておられる事例もございます。また、TOSS-SPとTOSS-LOGIPORTを接続し、荷主・フォワーダー間の情報連携も実現しています。このような連携によって同じ情報を再利用し、入力の手間やミスをなくせることから、大変ご好評をいただいております。また、TOSS-LOGIWORKSを活用いただくと、貿易業務だけでなく船積書類の電子的な授受や本船動静のトラッキング情報も取得でき、遅延があれば担当者に自動通知する機能も備えています。

少し変わった例といたしましては、フォワーダー様が船腹予約管理システムのUIとしてTOSS-LOGIWORKSを採用され、入札管理システムと連携して荷主様と船会社様のマッチングに活用されているケースもございます。船積書類作成やETD/ETA等の進捗共有までを一気通貫で提供し、サービスの付加価値の創出にお役立ていただいています。

【業務工程管理システム(画像提供:株式会社バイナル様)】

–tradigi.jp: TOSSというブランドで、トータルソリューションとしても使えるし、こことここだけ入れたい、とアラカルト的に組み合わせたり連携させたりして、ある意味エコシステムが構築できる。さらにはユーザー側で新しい活用方法を編み出すくらい柔軟に運用できる、そんなラインナップという理解でよろしいですか?

岡本様:おっしゃる通りです。パッケージ販売でも十分貿易業務は行えますが、お客様ごとのご要望に応じたさまざまなカスタマイズを施すことも、我々の得意とするところです。食品、機械、自動車などの業種、更にはそれらの通関業務のシステム化で蓄積された多くの事例から最適な構成を提案します。

–tradigi.jp:重要な点として、NACCSのゲートウェイ接続(NACCSセンターサーバーと事業者のゲートウェイサーバーを接続する方式。多件数処理やシステム間連携に強い)をサポートされているのも、日本の貿易を支えるシステムとしての強みを感じます。NACCSクライアントを使った間接的なデータ受け渡しとは異なり、直接データ送受信可能な連携性を実現されていますね。

岡本様:確かに、ゲートウェイ接続までカバーできるソリューションはあまり多くありません。また、弊社は自社でエンジニアを抱え、全てのシステムを内製しています。そのため、「繋ぐぞ」という方針が決まれば繋ぐことができます。技術的ハードルを乗り越える体制がガチッとしている点も、大きな強みです。

【過去事例からベストな仕様を提案(画像提供:株式会社バイナル様)】

–tradigi.jp:内製力の強さは、そのまま商品力の強さに直結すると思います。個人的な経験で恐縮ですが、企画だけやって製造を外に出す場合と比べ、自社内製だとお客様が本当に困っているところに対する作り込みのきめ細かさが違ってきますよね。

貿易PFの普及に向けた課題分析が必要

–tradigi.jp:次は、バイナル様も2年続けてご活用なさった貿易PF活用補助金のお話です。今年は、類型3のスコープ拡大がありました。過去2年は、「貿易プラットフォーマー同士の接続」のみが対象であったところ、今年度から「受発注等のサプライチェーンを行うPFとの接続」も対象になりました。貴社の観点から、効果的な接続先が考えられましたらご教示ください。

岡本様:強いて挙げるならば加入者の多いPFであればあるほど効果は出やすいと思います。ただし、複数のPFが存在することで、かえって迷われている事業者様もいらっしゃいます。6月に開催された「貿易PFの利活用推進に向けた官民合同検討会」でも、とあるフォワーダー様が「現在でもPFが複数あり、限られたリソースの中でどれと繋げば良いのか、今後の展望につき苦慮している」と意見されていました。ではどうすればよいか?一番加入者の多いところに寄りたいと思うのは自然ではないかと思います。PFという性質上、より多くの企業様が参加してこそメリットが生まれますが、その普及がなかなか進まない要因の分析を業界を挙げて真剣に考えたいですね。

–tradigi.jp:貿易PF活用に向けた課題分析はtradigi.jpでも進めております。例えば競争領域・協調領域という考え方をベースに、どこが協調領域なのか、その領域でデータ形式の共有・連携が重要ではないかという点はいかがでしょう。データの持たせ方に共通性があれば接続しやすくなるのでは、という狙いです。

岡本様:興味深い手法だとは思いますが、現実的には難しいかもしれません。データの持たせ方や形式は多種多様あり、プログラム言語の選び方や作り方によっても変わってくるからです。もちろん、「こうしておいた方が良い」というポイントが共通認識として出来上がり、その指針に沿うことでPFにつなげやすくなるとか、そういった利点は出てくるはずです。ですので、まずは協調領域における指針があれば、私たち開発側もそこを気にしながら作ってまいりますし、フォーマットが違っても変換しやすいものとして作ることを念頭に置くようになると思います。実際はどういう形式であっても変換そのものはできるはずですが、「変換のしやすさ」に違いが出てくるでしょう。

–tradigi.jp:経済産業省が公開している「貿易手続デジタル化アクションプラン」でも「国際標準に準拠した貿易データ連携」が取り上げられており、私たちJASTPROは国連CEFACT(貿易デジタル化を推進する国連下部組織)の日本窓口として、このアクションに協力しています。国連CEFACTが出している成果物も、今後の指針策定に向けて役立てていただけるかもしれません。

「うちのシステムは貿易PF?」・・・貿易PFの定義をめぐる考察

–tradigi.jp:補助金の話題を続けます。tradigi.jpでは、かつてのエコカー補助金制度のように「貿易プラットフォーマーによる代理申請を通じた実質的な利用料金の割引」のようなスキームを導入してはどうかという提言もしております。これまで2回補助金を活用された経験も踏まえ、考えられるメリットやデメリットがあればお聞かせください。

岡本様:SaaS(Software as a service)の形で、サービスや機能といった提供価値と料金が決まっているのであれば、良い案だと思います。ただ、私どもの場合はパッケージに対するカスタマイズが伴いますので、クルマの例えに倣いますと、メーカー純正無改造の新車だから補助金を受けられるのであって、改造したら受けられなくなってしまうのではないかという懸念は感じます。弊社の例で言うとTOSS-LOGIWORKSは業者を横断して情報連携するという意味でPFに近いものですが、どんな条件を満たせば補助対象になるのか、カスタマイズの許容範囲はどこまでかも含めて明確化されれば嬉しいですね。

その意味では、公募要領に掲載されている貿易PFの定義ですと、弊社の場合該当するサービスが実際に補助金を受けられるかの判断が難しく感じました。一例として、先日お客様から「貿易PF活用補助金」の相談を受けた際、対象となるサービスはご提案できるものの、お客様が本当に補助金を受け取れるのか断言できず困ってしまったことがあります。一部のPFについては徐々に認知度も上がってきていると思いますが、それだけですべてをカバーできるわけではないので、他にどんなPFがあって、それを使うと何ができるのかという情報含め、補助金の対象になるPFをある程度明確にしてもらえると、ユーザー側もわかりやすくなると思います。

–tradigi.jp:より客観的に明示できる貿易PFの定義や基準、事例の共有が必要ですね。ものすごく貴重なご提案、ありがとうございます。利用者とプラットフォーマーがWin-winになれるような制度設計を求めていけたらと思います。

岡本様:貿易PFの普及が進まない要因の一つは、活用した場合の荷主様の具体的なメリットがまだまだ伝わっていないからではないか、とも感じます。tradigi.jpさんには、情報連携による処理速度アップや工数削減などのメリットを、現場レベルでの生々しいエピソードを交えて紹介するなどの工夫をお願いしたいです。現在のところ業界では「電子化して効率的になるらしい」という、ふわっとしたイメージのみが先行してしまっているように思います。どのPFを選べばよいのか、それによるメリットは具体的に何なのか、もっと明確化されれば、荷主様やフォワーダー様も二の足を踏まずに進めるのではないでしょうか。事業者の皆様が、貿易PF導入のメリットや必要性を強く感じていただけるような取り組みを期待しています。

–tradigi.jp:ありがとうございます。承知いたしました。頑張ります。

岡本様:先日、貿易デジタル変革研究会の会長を務めておられる近畿大学の花木正孝教授とのご面談の機会を頂戴し、貿易DXを見据えた取組みについてお話を伺い、大変刺激を受けました。花木教授の研究テーマである貿易取引を悪用したマネー・ローンダリング対策含め、私どもにとって新鮮なトピックでありましたので、今後のビジネス戦略においても検討要素に加えてまいります。

「貿易PFの定義」が何であれ、ウチは徹底的に現場を支えていく

–tradigi.jp:花木教授とこういう形で繋がっていくというのは、私どもの活動が目指す産官学連携における「産学」連携そのものだと思いますので、大変うれしく感じます。

では、最後にこれは伝えておきたい、というお話がありましたら、ぜひお願いします。

岡本様:標準化やPFとは少し逆行する話かもしれませんが、弊社は46年この業界のシステム一筋でやってきました。ユーザー様も8000社以上おられまして、色々な要望をシステム化してきました。一方「プラットフォーム」という概念については、最大公約数といいますか、広く使える代わりに機能としての深さに限界があるイメージです。私どもの場合、個社ごとのカスタマイズという面ではPF構想と逆行しているようにもみえますが、別に敵対・競合するものではなく、PFという枠組みがありつつ、現場の方々には弊社のTOSSを使っていただくというような、フロントエンドとバックエンドの関係で共存できるのかなと考えます。貿易分野で難しいシステムの要望があれば、バイナルに声をかけていただければ大丈夫です。お待ちしています。

弊社のお客様は各業界の大手企業様ですので、荷主様の業者マスタを拝見すればユーザーである通関業者様の名前が登録されているとか、その逆も頻繁にあります。正直に申しますと弊社のTOSS-LOGIWORKSをハブにすればPF的運用も可能では?という構想もございます。弊社のシステム内でも、荷主様と通関業者様をつないで、より良いシステム連携をやっていければと思っています。

【TOSS-貿易PF活用モデル(画像提供:株式会社バイナル様)】

–tradigi.jp:バイナル様のTOSSシリーズは、補助金による定義でも、貿易手続や国際物流のデジタル化という視点でも「貿易PF」と呼んで差し支えないかな?と思うのですが・・・

岡本様:PFと呼ばれることは全然構わないのですが、弊社としては本当に「貿易・物流の現場」で使うシステムを作っているつもりでおりますので、少し温度感が違うかもしれません。

「PF」というと、「異業者間をつなぐもの」というニュアンスも含まれるでしょう。銀行様や保険会社様、船会社様ともつながって、その中でいろいろなやりとりができるというイメージがあります。また、補助金の公募要領で示されている定義ですと、おそらくTOSS-SPやTOSS-LOGIPORT、あるいは税関申告金額計算システムTOSS-CUSTOM/Dのような荷主様やフォワーダー様向けシステムはPFに該当しません。これらを繋いで進捗確認や工程管理ができるものとしてTOSS-LOGIWORKSがあるものの、弊社はやはり現場のためのシステム屋でありたいです。現状の定義による貿易関連システムが一様に「プラットフォーム」として並べられてしまうと、毛色が違うシステムやサービスが混在して、見た人に勘違いされないだろうかという懸念があります。

貿易や物流の現場業務は、ものすごくコテコテな世界です。最大公約数的なSaaSのサービスでは賄えないニーズもありますので、私たちとしては、今までと変わらず現場が求めるシステム作りを徹底したいと考えています。

–tradigi.jp:貿易手続における「プラットフォーム(PF)」という表現がまだ概念的なものにとどまっていて、定義が未成熟なことで混乱を招いているかもしれません。これはサービス提供側だけではなく、ユーザーにとっても非常に大切なことですので、しっかり考えていきたいと思います。本日はありがとうございました。

【取材を終えて】

長年現場を支えるシステム作りを続けてこられたという事実に勝るものはなく、そこから生まれる矜持と、地に足を付けている者だけが持つ力強さ、頼もしさを感じ続ける取材でした。貿易手続デジタル化の手段として進んでいる貿易PFの普及についても、その前提として「そもそもPFとは何か、どうあるべきか」という原則論を含め、tradigi.jpにとっても大切に考えるべき重要な示唆をいただきました。バイナル様、ありがとうございました!