「貿易PFerに訊く」第2回は、国のプラットフォームである「Cyber Port」を推進されている国土交通省港湾局の長津 義幸様にご登場いただきます。

Cyber Port(https://www.cyber-port.net/)は2021年に稼働開始した国の国際物流プラットフォームで、港湾業務とそれに関わる物流業務のデジタルプロセス構築を目指す仕組みです。近年ではNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)との連携も進み、日本の国際物流を支えるプラットフォームとして進化を続けています。今回は、国際物流の課題からCyber Portの推進施策や将来像まで、詳しく伺いました。

お話しいただいた方:

長津 義幸様(国土交通省港湾局 Cyber Port推進室)

2015年国土交通省入省。2016年総合政策局海外プロジェクト推進課係長、2018年港湾局計画課係長、2020年中国地方整備局港湾空港部港湾計画課課長補佐、2021年国土技術政策総合研究所国際業務研究室主任研究官等を経て、2023年より現職。

個別最適を超えた全体最適化で、港湾デジタル化の遅れを取り戻す

—tradigi.jp:本日はよろしくお願いします。まずは、国として認識されている貿易や国際物流に関する課題について伺いたいと思います。

長津様:よろしくお願いします。資料も交えてお話しします。

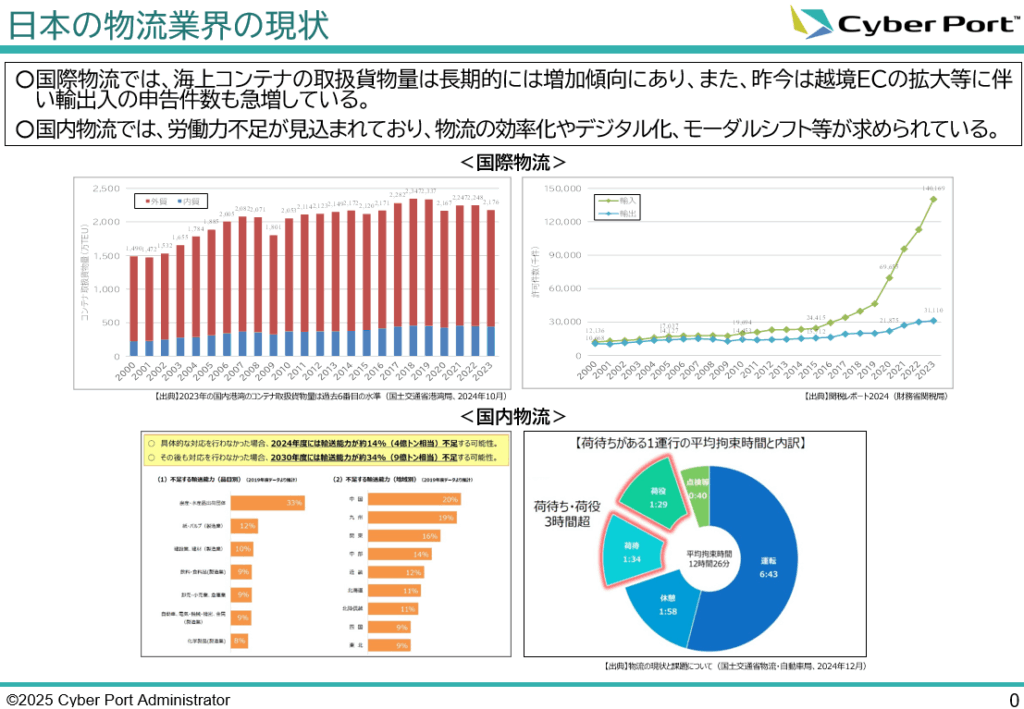

図1 日本の物流業界の現状(出典:国土交通省港湾局)

資料(図1右上のグラフ)にあるとおり、国際物流の観点ではECの拡大で輸入申告が急増しています。一方、国内物流に目を向けると(図1左下のグラフ)、労働力不足で2030年度には輸送力が約34%不足するという可能性も指摘されています。物流の効率化やデジタル化が求められていると認識しています。

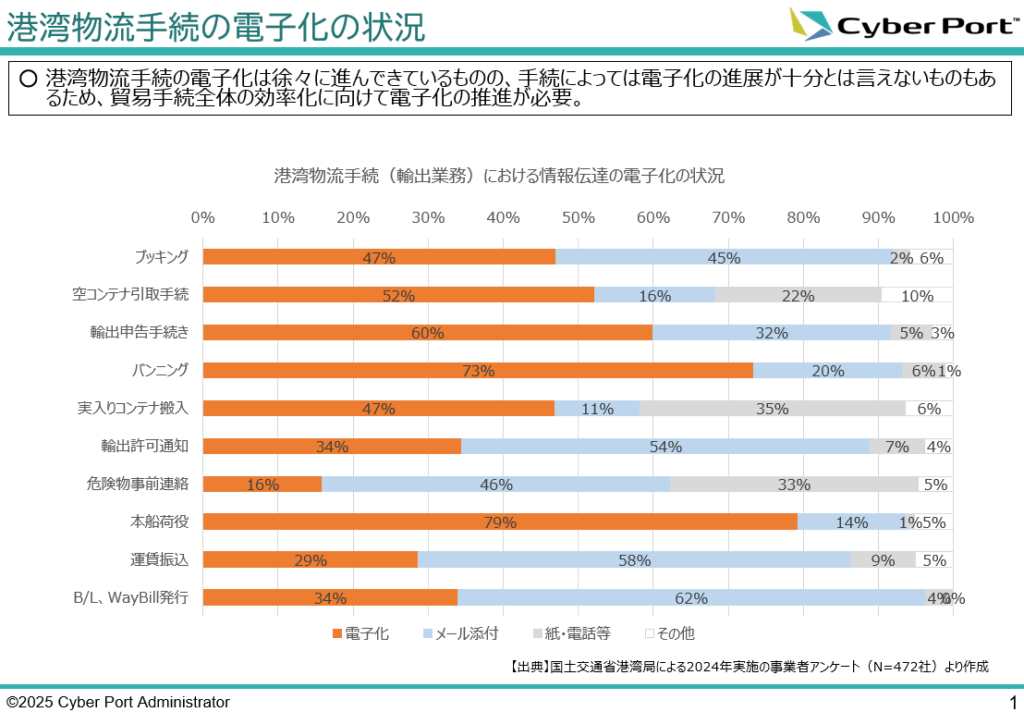

図2 港湾物流手続の電子化の状況(出典:国土交通省港湾局)

国交省では「港湾物流手続きの電子化の状況」について2024年に調査しました(図2)。電子化は徐々に進んでいるものの、紙・電話・メールといったアナログ手続も残っています。個社内やグループ内では一定程度進んでいるケースもありますが、個別最適の傾向も感じています。プレイヤーの多い国際物流では事業の種別を超えて取組みを進めていく必要があると思っており、「全体最適化」のためにCyber Portの施策を進めています。

—tradigi.jp:「全体最適化」がキーポイントですね。

長津様:おっしゃる通りです。海外、例えばシンガポールや韓国、オランダの状況をみると、我々がCyber Portで実現したいプラットフォームが既に活用されています。この観点で言うと、日本の港湾はデジタル化が遅れています。「物流2024年問題」がありましたが、港湾労働者も同様に減少傾向であるため、持続可能性という観点でもデジタル化、全体最適化をしっかり進めていく必要があると考えています。

国が運営するプラットフォームとして、「データ連携基盤」「情報インフラ」を担う

—tradigi.jp:デジタル化を通じ、持続可能性も確保していくわけですね。では、そのためにCyber Portが提供できる価値を、具体的な事例もあげて教えてください。

長津様:Cyber Portの導入効果は、以下資料にあるCyber Port導入のビフォーアフターをご覧いただければと思います(図3)。

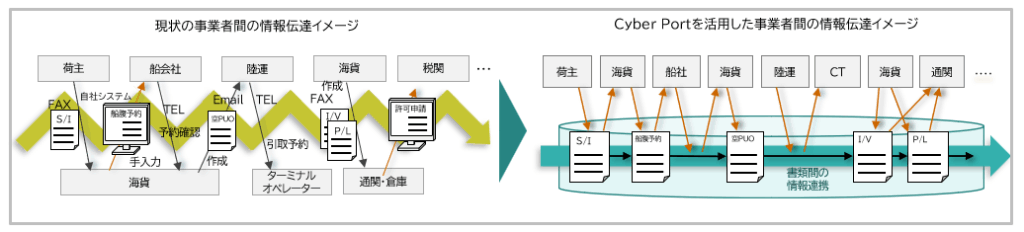

図3 Cyber Portの導入効果(出典:国土交通省港湾局資料より抜粋)

左側が導入「前」です。船のブッキングや輸出入申告は部分的にデジタル化が進んでいますが、それ以外では紙やメールなどが残っています。同じ情報を再入力したり照合したり、非効率な実態もあります。右側の導入「後」は、各事業者がCyber Portを介して情報伝達することで、一度入れた情報が後続手続で自動的に反映され、再入力や照合が削減されます。加えて、共通のプラットフォームであるCyber Portを用いていただくことで、例えば荷主による通関申告の進捗確認をCyber Port上で直接見ていただけるようになります。

Cyber Portは港湾物流に関わるすべての関係者を対象にしています。機能面では、帳票作成や事業者間連携のようなデータプラットフォーム機能に加え、送信済帳票を相手方が確認したかを参照できる既読確認といった業務支援機能やCyber Port上からNACCS業務を実施いただけるNACCS連携機能が代表的です。今後、トラッキング機能や、AI-OCR(まずはインボイスを対象)、危険物書式のシステム化、船社ターミナル間の情報連携などについて作り込みを進め、機能充実を図っていきます。

—tradigi.jp:Cyber PortにはAPIもありますね。

長津様:はい。Cyber Portは国が運営するプラットフォームですので、データ連携の基盤、または情報インフラを担うものと位置付けています。そこで、自社システム、ウェブサービス、貿易プラットフォームといった様々なシステムが用途に合わせて柔軟にCyber Portと連携いただけるよう、APIを公開しています。Cyber Portを核として、各社のシステムやサービスがつながることでネットワークが広がり、我々が目指す全体最適化に近づくと考えています。

NACCSともAPI連携、さらなるスコープ拡大を実現

—tradigi.jp:6月3日のニュースリリースでは、導入企業数が883社まで拡大されたと拝見しました。この中には、API接続するユーザーも含まれているということですか。

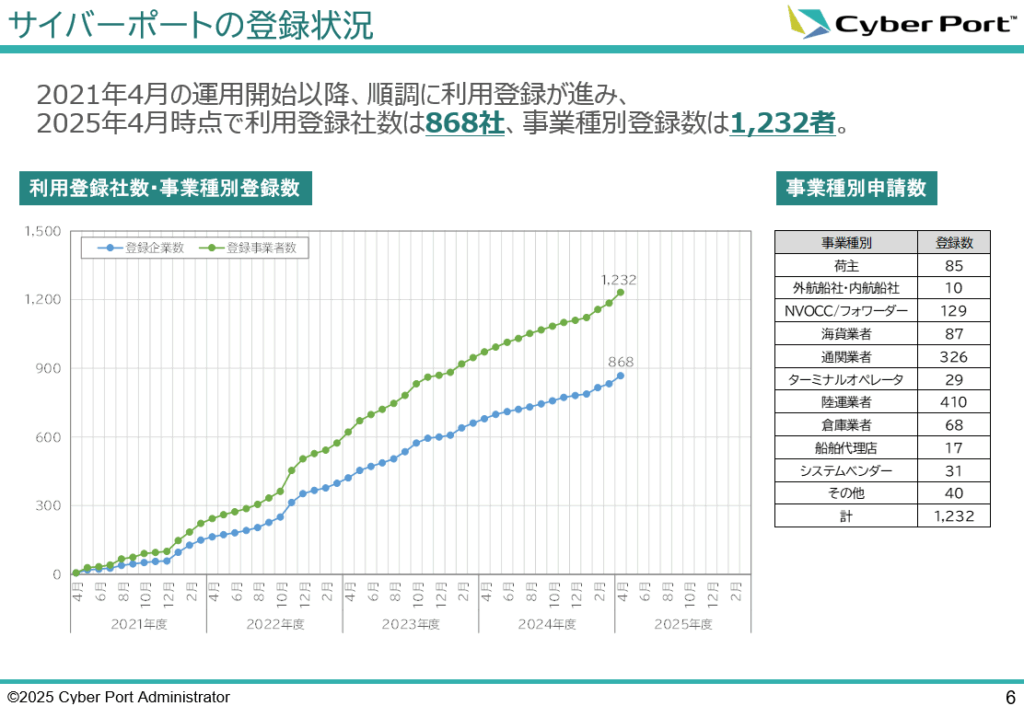

図4 Cyber Portの登録状況(出典:国土交通省港湾局資料より抜粋)

長津様:今年4月初めの時点では868社(事業種別登録は1,232者)が利用されており(図4)、事業種別申請数に「システムベンダー」というカテゴリーを設けました。この31者には、自社システム利用者、プラットフォーマー、ウェブサービスプロバイダーの皆様が登録されています。

—tradigi.jp:先ほどおっしゃっていたNACCS連携についても、Cyber PortのAPI経由で実現されておられますね。

長津様:Cyber PortはGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス、実際に操作する画面)の裏でAPIが走っているので、APIの公開自体はさほど工数をかけずにできました。NACCS連携は需要があると考えていたため、NACCSセンターさんと調整し、了承いただいてAPIを公開するという形をとりました。

—tradigi.jp:Cyber PortがNACCSともつながることで、より広範な貿易・物流のデジタル化を実現できるわけですね。

長津様:はい、そのように考えています。具体的に言うと、例えば内国貨物を取り扱う国内陸運事業者はNACCSの対象業種ではありませんが、Cyber Portだと対象になります。NACCSで対応しきれないが、デジタル化しないといけないところをカバーするための連携です。

—tradigi.jp:APIを活用した柔軟な連携含め「Cyber Portに繋げば、いろいろと捗りますよ」ということをお伝えしたいと思います。Cyber Portにはハブとして中心的役割を担ってほしい、という期待感を我々も聞いています(第1回も参照)。

長津様:ありがとうございます。我々がやりたいことを、プラットフォーマーさんなど民間の方から評価していただけるというのはすごく嬉しいです。

つながることで、標準化につなげたい

—tradigi.jp:「官民連携」をAPIの具体的実装によって率先されている点に希望を感じます。一方、全体最適化とも関わる話として、例えば我々JASTPROは国連CEFACTが提唱する貿易手続デジタル化におけるシステム標準の普及をミッションとしていまして、この「標準化」も重要と考えています。このあたりはどのようなスタンスをお持ちですか?

長津様:標準化という観点では、現時点で具体的な機能実装はないのですが、国としてプラットフォームを運営する以上、標準化の議論は切り離せないと思っています。例を挙げると、ターミナル毎にターミナルオペレーションシステム(TOS)があって業務フローが異なっているところを、Cyber Portを経由して空コンテナのピックアップオーダーや搬出手続ができるようになるなど、Cyber Portが様々なシステム、プラットフォーム、サービスとつながって標準化につながるものと考えています。

tradigi.jpの取り組みにも大変関心を持っています。従来ですと、我々や民間のプラットフォーマーさんなどがこういった媒体や枠組みを持たれていましたが、中立かつフラットな第三者的立場からの情報集約・発信に意義があると感じます。貿易や国際物流のデジタル化について、事業者さんとお話しさせていただく中で、必要性は理解しながらもなかなか一歩を踏み出せない状況であると認識しています。我々も広報を進めますが、ぜひ業界全体におけるデジタル化の機運醸成や官民連携の橋渡し役としてご活躍いただければと思っております。

2025年は節目の年。伴走型導入支援も今年度中は無料で。

—tradigi.jp:期待に沿えるよう活動してまいります。では、言い残したこと含め、CyberPortについて存分にご紹介ください。まずは、2025年度いっぱい無償利用が可能(2026年4月からは1社あたり6,600円)という点でしょうか。

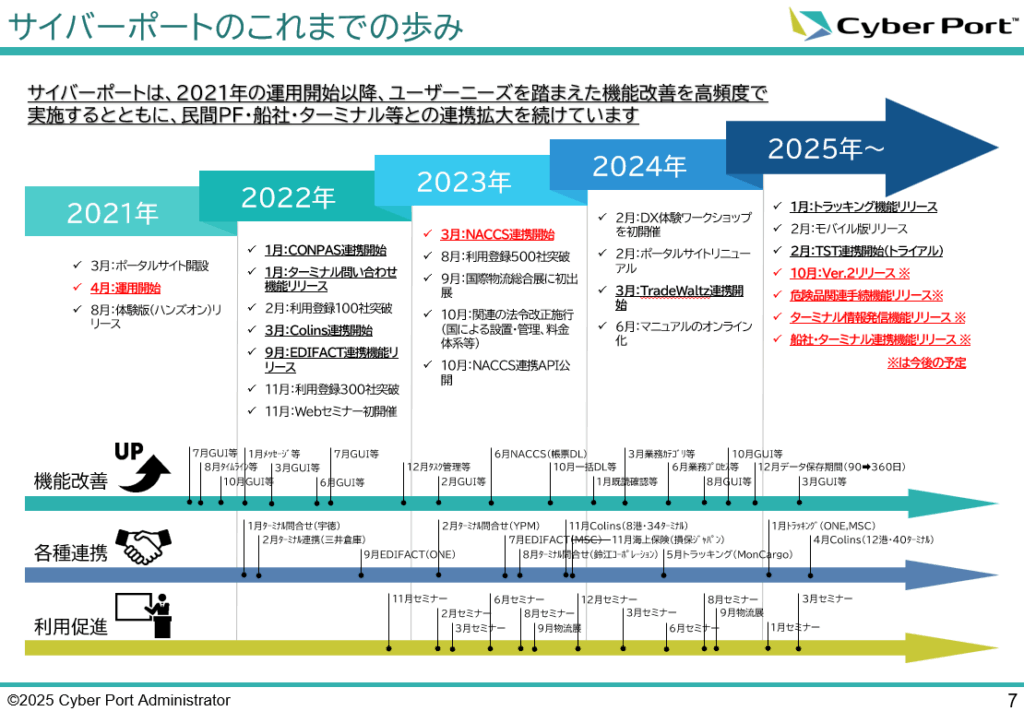

長津様:はい、そのとおりです。今年は、2021年の運用開始から5年目を迎え、来年度からの有料化を控えた節目の年になります。

図5 Cyber Portのこれまでの歩み(出典:国土交通省港湾局資料より抜粋)

振り返ると、ユーザーニーズを踏まえてNACCS連携を始め、既読確認のような細かい機能も高い頻度で追加・改善してきました。民間プラットフォーマーさんや船会社さん、ターミナルさんとの連携拡大も続け、利用者も順調に増えています。今後も新機能の実装を続けていきます。

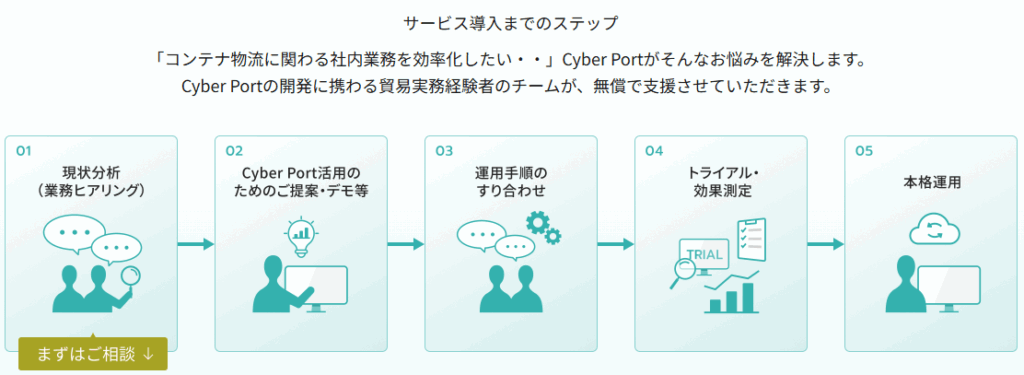

これに加え、導入支援を強化しています。どういう形でCyber Portを導入していただくのがベストか、現状分析から運用の設計・提案やトライアルを行い、本格運用まで伴走型で支援する取組みを今年度は無料で実施しています。導入まではある程度時間を要しますので、早めのスタートをご検討いただければと思います。

図6 Cyber Portの導入支援(出典:Cyber Portウェブサイト)

—tradigi.jp: 「導入支援」、まともにやるとかなりお高いのに、今なら無料ですか!

長津様:はい、「これ無料でいいんですか?」と皆さん結構驚かれます。過渡期なので、事例を増やしたいこともあり、導入支援をしっかりやっています。昨年度は、経済産業省の補助金(注:貿易プラットフォーム活用補助金)を活用いただいた事例もありました。自社システムやプラットフォーマーさんとの連携事例を事例集として掲載していますので、是非ご覧いただければと思います。

—tradigi.jp: 「伴走型」、つまり丸投げではなく自社が主役になってシステムベンダーやコンサルが側面から支援するというやり方は、DXの文脈でよく出てきます。国が運営するシステムでもこのやり方が浸透してきていることに頼もしさを感じます。

長津様:ありがとうございます。実はこちらからもひとつtradigi.jpさんに伺いたいことがありまして、いろんなプラットフォーマーさんにインタビューされていくのですよね。今後、そういったプレイヤーを集めて、例えばセミナーやイベントなどは考えていらっしゃいますか?

—tradigi.jp:ぜひやりたいと考えています。最初は単発座談会のような形で初めて、まだ夢物語ですけど将来的には「貿易+デジタルエキスポ」のようなことができたらと思います。貿易・物流の課題に対するソリューションを必要な人に届けられる広報活動を進めていきます。

長津様:いいですね。素晴らしいと思います。我々も最大限サポートさせていただきます。

【取材を終えて】

「国の運営による全体最適化を目指したプラットフォーム」の取材いうことで、どんな固い雰囲気になるだろうと若干緊張しながらのぞんだのですが、モダンなAPIエコノミーにしっかり対応した仕組みであることが理解できました。DXに欠かせない「伴走型導入支援」を抜かりなく進めておられる点含め、とても先進的なソリューションベンダーにお話しを伺っている感覚を抱きました。長津様、ありがとうございました!