「貿易PFerに訊く」第3回は、JAFTAS®を推進されている東京共同会計事務所の元杭 康二様よりお話をいただきました。

JAFTAS®は、東京共同会計事務所が運営する「EPA(経済連携協定)(※)原産資格調査プラットフォーム」です。自動車業界のEPA原産資格調査の課題解決のため、サプライチェーン全体でEPA原産資格調査を行うことを目的に開発されました。

現在では、自動車業界のみならず、他業界にもユーザーが拡大しています。

(※)EPA(経済連携協定)については、2024年ウェビナー記事「スマートEPA!EPA原産性調査プラットフォームJAFTAS®×第一種特定原産地証明書発給システム(日本商工会議所)システム連携プロジェクト(東京共同会計事務所様)」で解説しています。併せてご参照ください。

お話しいただいた方:

元杭 康二様(東京共同会計事務所 公認会計士/税理士)

慶應義塾大学法学部法律学科卒業。有限責任監査法人トーマツ、大手金融機関を経て東京共同会計事務所にて従事。EPA原産性調査自動車業界標準システム JAFTAS®の企画・開発責任者。JAFTAS®の導入に留まらず、クライアント企業のEPA部署の立上、体制整備、業務プロセス構築までを一貫してサポートしている。デジタル証券(STO)など、新しい金融商品の開発にも関与するなど、デジタル分野と専門家領域を組み合わせたサービス化に強みをもつ。

トレーサビリティが求められる時代。使命は、チェックプロセスを正しく進める仕組みを提供すること

—tradigi.jp:本日はどうぞよろしくお願いいたします。まず、貿易手続における課題について、貴社のお取組みや視点に関連したところからお聞かせください。

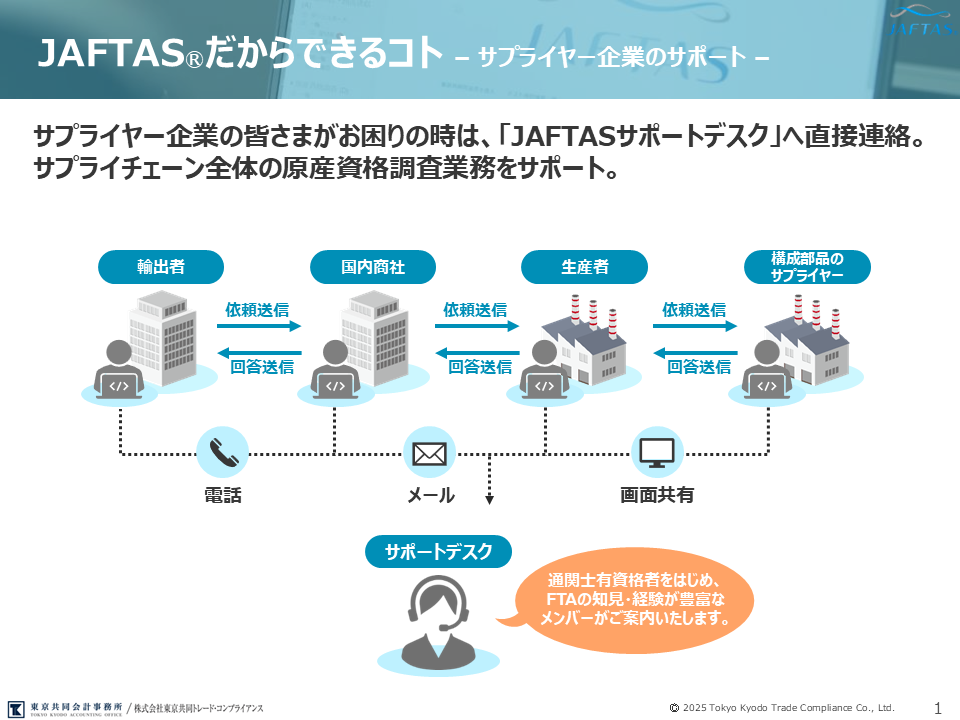

元杭様:会計事務所の観点ですと、輸出におけるトレーサビリティが強く求められ始めている認識です。コンプライアンスを重視すると、ツールだけでなく専門知識が必要で、難しい時代が来ていると思います。JAFTAS®も、自動車輸出においてサプライチェーン全体で原産資格調査を進めないとEPAが活用できない、という課題に対するトレーサビリティのツールとして始まったものです。昨今では欧州のバッテリー規制やCBAM(Carbon Border Adjustment Mechanism=炭素国境調整措置。欧州が導入を進める環境政策)、EUDR(European Union Deforestation Regulation=EU森林破壊防止規則)による環境規制など、デューデリジェンスを含む規制対応で輸出入者への要求が一層厳しくなってきました。その中で、輸出国、つまりモノを作っている国におけるトレーサビリティの観点から、調査・把握すべき事項が増えています。従来型の貿易で言えば原産地証明がまさにそれに当たると思いますが、こういったチェックプロセスを正しく実施するために、サプライチェーン全体を繋ぐツールを提供することが我々の使命と考えております(資料1)。

資料1 JAFTAS®によるサプライヤー企業のサポート①(出典:東京共同会計事務所)

—tradigi.jp:トレーサビリティは、モノの原材料や製造過程について「きちんと情報を遡れるか」という性質ですね。JAFTAS®がその課題に対してどのようなソリューションを提供されているのかも続けてお聞かせください。

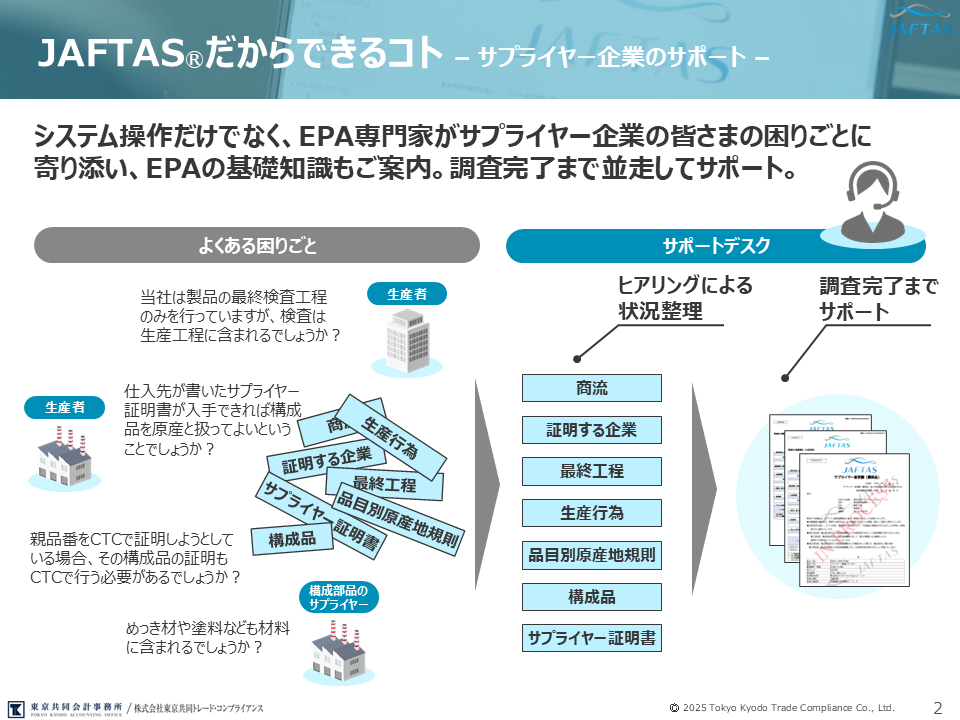

元杭様:自動車業界として悩んでいた部分が、自動車のEPA原産資格調査の難しさです。自動車には3万点以上の部品が使われていて、原産資格調査は多くの部品メーカー様に協力いただかないと実施できません。また、調査にあたって各輸出者がパラパラと部品メーカー様に調査依頼すると、必要な情報が同じであっても輸出者の数だけパターンが増えてしまいます。それぞれに対応するのは大変だという課題も、JAFTAS®が求められた理由です。部品メーカー様の調査対応期間も、早くて1か月、長ければ半年ぐらい要するケースもありました。これら課題に対し、自動車メーカー様、部品メーカー様を中心に標準化・効率化活動が行われ、JAFTAS®に結実しました。この経験から、標準化の重要性や我々会計事務所のような組織が専門知識を持ち寄って一緒に作り上げることの有効性が確認できました。

資料2 JAFTAS®によるサプライヤー企業のサポート②(出典:東京共同会計事務所)

JAFTAS®を通じたデジタルプロセスによって、課題の可視化や改善に必要なデータが得られた

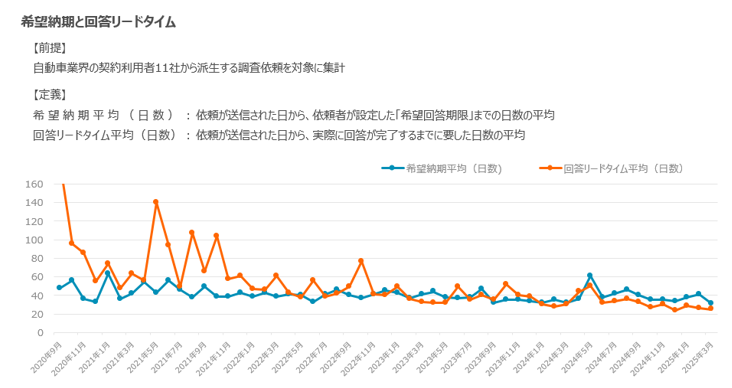

資料3:調査依頼に対する希望納期とリードタイム(出典:東京共同会計事務所)

※平均値の為、個別調査に対する回答納期とリードタイムの関係を表しているものではありません。

元杭様:JAFTAS®の効果として、調査回答の負荷軽減が挙げられます。月に全体で約5,000件の原産資格調査が行われていましたが、回答リードタイムのばらつきを少しずつ平準化できています。また、感覚で語っていた部分がデータ化できたことで、調査依頼と回答タイミングの最適化が実現しています。回答に要する時間、先ほど長いと半年かかっていたという点も、資料3のとおり、回答リードタイム平均(オレンジのグラフ)が、希望納期(青のグラフ)を下回るまで改善しています。このように、JAFTAS®を通じたデジタルプロセスによって、課題が可視化され、業務の改善につながりました。さらに、業務の効率化によって、EPA適用対象とする品番を増やせたことで関税削減効果が上がったという嬉しいお話も聞いています。

—tradigi.jp: EPAはそもそもの目的が関税を減らすことなので、効率化が進むことでそれに対する効果も生じたのですね。

元杭様:はい。会計事務所として関税削減のコンサルティングをメインに提供しながら、合わせ技としてJAFTAS®を提供している形です。工数削減とEPA適用による税務メリットの享受が、一定程度実現できてきました。今後も様々な業界の企業様に使っていただけるよう、工夫していきたいと考えています。

プラットフォーマーとしての使命として、協調領域を見極め、ユーザーに好影響を及ぼしたい

—tradigi.jp:JASTPROが日本窓口を務める国連CEFACTによる最新の勧告第49号の勧告の最新版は「透明性」がテーマです。トレーサビリティを含んだ「透明性」をプロトコル化し、ガイドラインとして広める狙いがあり、こういった世界的な潮流とも合致した仕組みと感じました。

元杭様:我々だけでなく、自動車メーカー様をはじめ、リードいただいている企業様の力が大きいです。私たちは縁の下の力持ちとしてJAFTAS®サポートデスクも設置しておりまして、例えばある事業者様からいただいた質問に回答し、その情報を一般化することで、他の事業者様へのご案内にも活かすことが出来ます。このように、システム面だけでなく人的にもサポートしていることが特徴です。自動車業界にも競争領域と協調領域があり、JAFTAS®は協調領域をしっかりと見極めて、そこに対する投資と位置づけています。協調領域分野は国が支援するケースが多いかもしれませんが、民間でもしっかりできていることをお伝えできればと思います。

—tradigi.jp:協調領域の見極めはチャレンジングだと思います。一社から出てきた疑問に対する回答が他の会社にも広がり、業界の知識として溜まっていく、といった効果が生かせるような領域と思いますが、その見定めにリソースを割くことの重要性と説得力を感じます。

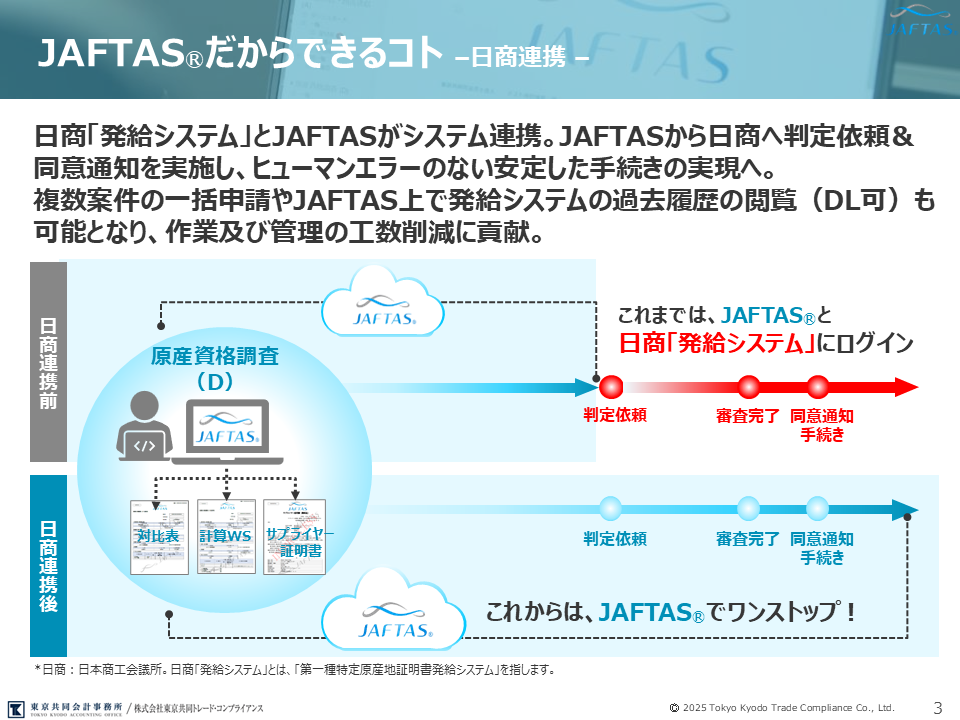

資料4:JAFTAS®の日商連携機能(出典:東京共同会計事務所)

元杭様:2024年度の貿易プラットフォーム活用補助金で実装した日商連携機能(資料4)もまさにその部分でした。私たちがサービスを提供する先には、自動車メーカー様に加えて2,000社を超える部品メーカー様が存在しています。JAFTAS®による連携機能が、こうした多くの事業者様に良い影響をもたらすことが、プラットフォーマーとしての使命であり、我々に求められている要件だと思っています。なお、2,000社を超える部品メーカー様すべてが自動車部品専業というわけではなく、裾野の広さを実感しています。そのため、自動車業界にとどまらないデータやノウハウの蓄積・共有という効果も期待できます。原産地に関する規則や対応は高度な専門性も求められ、敷居が高い面もあります。こうした課題に対して、システムだけではなく、私たちの専門性を組み合わせたトータルソリューションとしてご提供している点が、JAFTAS®の大きなポイントです。

—tradigi.jp:まったく同感です。システムだけポンと渡してはい使って、ではうまくいかないですから。それでは、貿易プラットフォーム活用補助金の話題に入らせてください。今年から、受発注等のサプライチェーン管理プラットフォームとの接続も新しく対象となりました。貴社の観点だと、どういった可能性があるかお聞かせください。

元杭様:原産資格調査においても、今後は原産地証明書がデジタルでつながっていくと思います。今でも日EU協定やCPTPPなどで証明する場合、どの原産地規則で証明したかを、コード化された情報で報告します。輸出者にとって、その情報は生産者から提供されないとわかりませんが、JAFTAS®では自動でコード変換されます。この情報はインボイスや原産品申告書の記載項目でもあるため、インボイスや輸出入管理の仕組みとJAFTAS®が連携できると、原産地証明手続きが自動化され工数削減効果が出せると思います。他に、第三者証明制度を採用している協定を利用する際は、「判定依頼」と「発給」という2つのプロセスがありますが、JAFTAS®は現時点で後者であるの「発給」の接続はしていません。ここがつながると、原産資格の証明手続きに加え、原産地証明書の発給までをワンストップで対応可能になり、他の貿易プラットフォームと接続する場合に、インボイスを含む書類の一元管理の可能性が見えてきます。最終的な「モノのトレーサビリティ」情報、例えば、誰が、どのように原産資格判定をしたかをJAFTAS®を通じてオンデマンドで取得できると、つながるメリットが出てくると思います。

—tradigi.jp:商流でも繋がりながら、物流、つまり実際にモノを動かすときの輸出入で原産地証明をきっちりやれるといった「商流×物流の連携」を実現できる可能性を考えると、このスコープ拡大の意義が見えてきますね。

補助金利用の敷居を下げるという意味で、エコカー補助金のような制度は良いのでは

—tradigi.jp: tradigi.jpでは、かつてのエコカー補助金制度のように「貿易プラットフォーマーによる代理申請を通じた実質的な利用料金の割引」のようなスキームを導入してはどうかと考えています。プラットフォーマー側から考えられるメリットやデメリットがあればお聞かせください。

元杭様:JAFTAS®もですが、他の貿易プラットフォームでも、導入による費用対効果は厳しく見られると思います。2024年度から始まった「貿易プラットフォームの効果検証を目的とした利用に補助を行う類型」では、実際にJAFTAS®の導入検証を進めていただいたケースもあるので、敷居を下げるという意味でエコカー補助金のような制度は良いと思います。我々は会計事務所ということもあり、申請手続の事務仕事には比較的慣れている方と思いますが、そうではない事業者さんが多いという事情もよくわかります。我々もプラットフォーマーとして効果検証や導入のお手伝いをさせていただいていますが、その経験からも、プラットフォーマーとしての負担も考慮しつつ、プラットフォーマーが受託した案件に対して一括で補助金申請することで導入・普及に弾みがつく可能性を感じます。あとは、複数年度プロジェクトに対応できる制度だと、システム開発計画も立てやすくなり、より有効な案がプラットフォーマー側から出てくる可能性があると思います。

—tradigi.jp:2023年度は事業実施期間内の完了が必須でした。2024年度から若干緩和されましたが、複数年度対応とまではなっていないので、そのあたりに制度改善の余地があるのかも知れません。

専門特化型ファーム+IT事業者のタッグで、貿易デジタルサービスが多様化していく未来を

—tradigi.jp:最後にこれは伝えておきたい、というお話しがありましたら、ぜひお願いします。

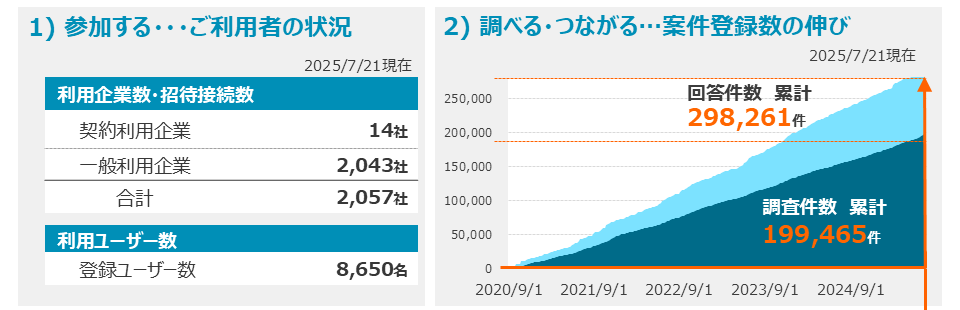

資料5:JAFTAS®利用者数、案件登録数(出典:東京共同会計事務所)

元杭様:ありがとうございます。まずお伝えしたいのは実績で、資料5で説明します。自動車メーカー様以外の利用も始まっており、「一般利用企業」の2,000社超というのは、輸出者である契約利用企業様から原産資格調査を依頼されているサプライチェーン上の会社が2,000社あるとご理解ください。8,000を超える登録ユーザー数、調査件数も稼働開始から5年弱で10万件を超え(注:資料では18万件超となっているが、これはシステム外実施件数も含むため)、安定した仕組みに育ってきました。JAFTAS®を使って品質と効率を上げたい方に、ぜひ使っていただければと思います。JAFTAS®は、トレーサビリティの観点でどのようなお手伝いができるのかを、今後も追求していきます。

他にも、自分たち以外のサービスプロバイダーさんが出てくる期待も含め、トレーサビリティの仕組みや重要性を発信していきます。私たちがJAFTAS®以外の新しいシステムを開発するかというとちょっとわかりませんが、例えばJAFTAS®とタッグを組んでシステム開発をしたい、というITベンター様が居られましたら、とてもウェルカムです。

—tradigi.jp:まずコラボで一緒にやり始めて、ある程度知見を得たITベンダーが自分たちも作ってみようか、という感じで貿易関連デジタルサービスが今より増えて、健全な競争をしつつ協調領域では標準仕様などを活用して連携できるようになっていくと、正のスパイラルになっていくかも知れません。

元杭様:まさに同じ気持ちです。我々だけで出来ることには限界がありますが、マーケットの広がりという観点ですと、ITベンダー様と我々のような専門特化型ファームの組み合わせによって貿易デジタルサービスが多様化していくのではないかと思います。ご関心をお持ちの企業様がいらっしゃいましたら、いつでもお話しさせていただきたく、お待ちしております。今後、tradigi.jpさんの記事に出られている方々と情報交換できる機会があれば、我々も参加させていただければと思います。

—tradigi.jp:そういった活動にも取り組んでまいりますので、その際は是非よろしくお願いいたします。本日は、お忙しい中本当にありがとうございました。

【取材を終えて】

自動車は日本の基幹産業であり、そこでこういったプラットフォームが作り出されたこと、他の業界にも広げる取組みをされていることに感銘を受けっぱなしの取材でした。また、「専門家集団+ITベンダー」の可能性は、tradigi.jpとしてもまさに我が意を得たり、のお話しでした。元杭様、ありがとうございました!