birdviewは、tradigi.jp編集部がお届けする貿易+デジタルをテーマにしたコラムです。今回は、第1話で紹介した「貿易手続デジタル化に向けたアクションプラン」の続きです。プラン策定から1年あまりが経ちました。何がどのように進んでいるのか、tradigi.jpを運営するJASTPROにも関わりが深い取組みを中心にご紹介します。

官民合同検討会に参加し、進捗を探る

情報源は、経済産業省が公開している「貿易プラットフォームの利活用推進に向けた官民合同検討会」というページです。ここに、2024年度に行われた検討会でアクションプランが作成され、年度内に行われた進捗報告が公開されています。ここからたどれる2025年度の「第1回 貿易プラットフォームの利活用推進に向けた官民合同検討会」が、進捗状況の最新情報です。なお、tradigi.jpを運営するJASTPROもこれらの検討会にオブザーバー参加していますので、そこで得られた情報も加味しています。

2024年度の検討会における「民」の参加者は、経済産業省が主催であることから主に荷主企業と貿易プラットフォーム運営事業者でした。しかし、貿易においては「物流事業者」も重要なプレイヤーであるとの観点から、国土交通省との共催で物流事業者との意見交換会が追加実施されました。その成果を踏まえてか、2025年度は第1回検討会から物流事業者の参加が始まったようです。

検討会では、経済産業省および国土交通省から進捗の報告が行われました。電子船荷証券(eBL)や原産地証明書のデジタル化推進については法令改正や他国との歩調合わせなどを含めて国に頑張っていただくとして、tradigi.jpが注目するトピックを順に見ていきましょう。

危険物書式のデジタル化:ウチの売上は減るけど大歓迎!

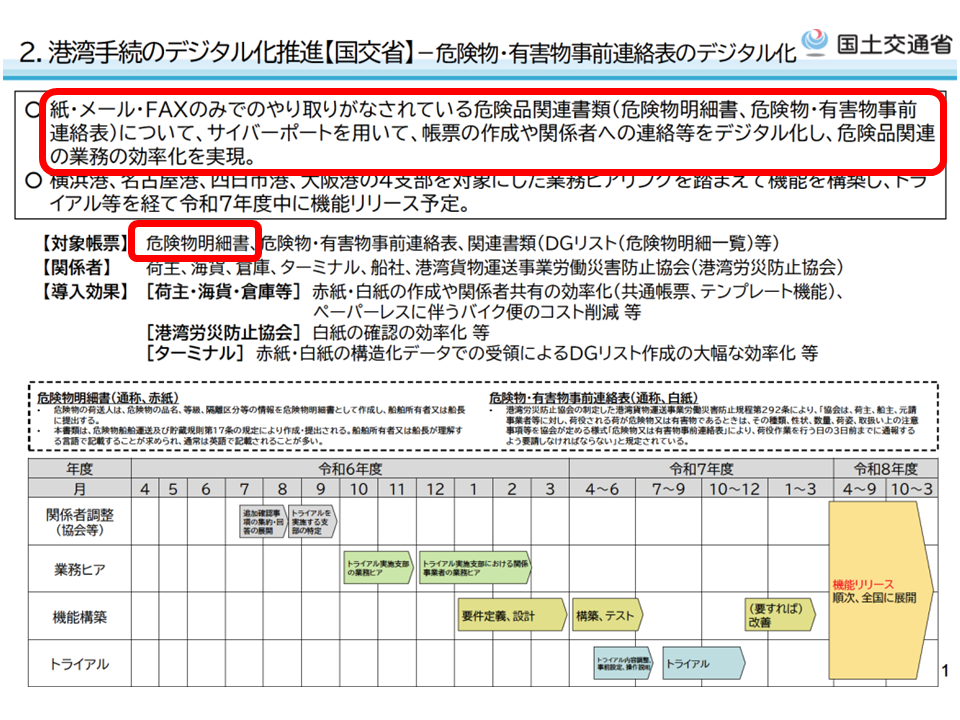

最初は「港湾手続のデジタル化推進」です。国土交通省がCyberPortを中心に進めている取組みであり、tradigi.jpでも取材させていただいたとおり、CyberPortは常に機能強化をはかりながら普及を進めています。この中で、tradigi.jpでは紙・メール・FAXでのやり取りが続いている危険物関連書類のデジタル化に注目しています。

というのも、tradigi.jpを運営するJASTPROではデジタル化推進と言いながら、実は危険物関連書類のひとつである「危険物明細書」を販売しています。CyberPortによって危険物プロセスがデジタル化されれば書式はいずれ不要になる(=売上がなくなる)と思いますが、それこそ私たちが望む未来。ということで、この取組みには全面的に協力していきます。無論、危険物プロセスのデジタル化が完全達成されるまでの現場ニーズを支えるため、書式販売は継続します。

「貿易文書・手続のデジタル化」はいいけど、そこで満足しないで

出典:第1回 貿易プラットフォームの利活用推進に向けた官民合同検討会・資料3-1 事務局説明資料(アクションプラン進捗)※赤枠はtradigi.jpにて追加

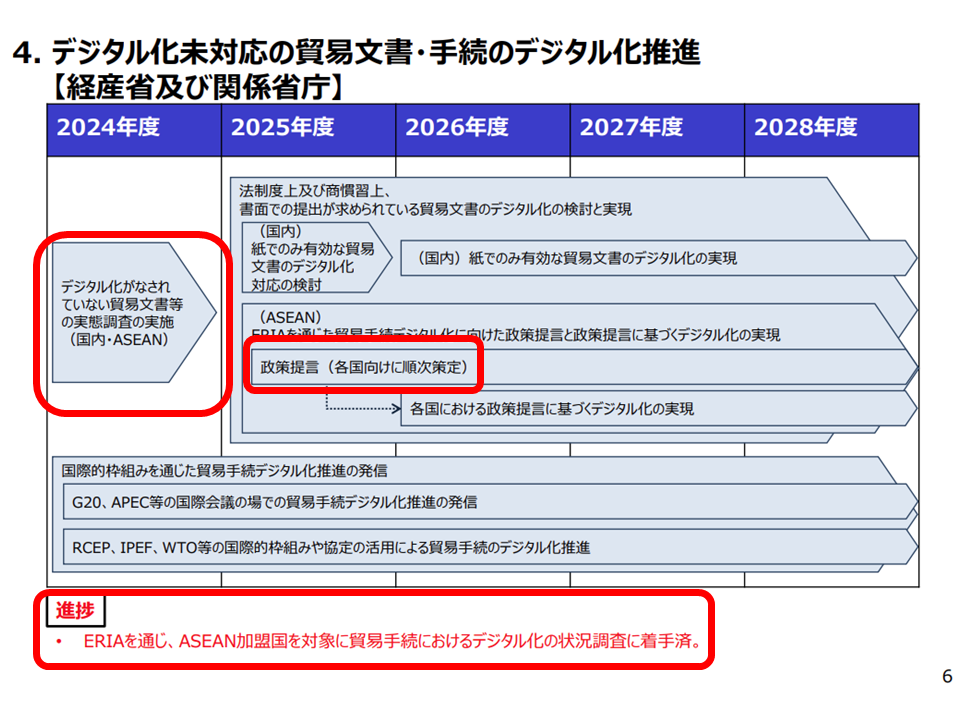

「デジタル化未対応の貿易文書・手続のデジタル化推進」では、JASTPROが執行団体を務めた2024年度の貿易PF活用補助事業の一環として「日本国内、ASEAN各国及び欧州における貿易手続デジタル化対応状況実態調査及び貿易PF利活用推進に向けた調査」が行われました。今年度以降もASEAN加盟国を対象とした調査が継続し、その後の政策提言につなげていくというロードマップが示されています。文書をデジタル化して満足するのではなく、プロセスそのものをデジタルネイティブに改めることを目指して取り組んでいただけることを期待したいと思います。

国連CEFACT活動への参画:日本発「国際標準」作りを目指して

出典:第1回 貿易プラットフォームの利活用推進に向けた官民合同検討会・資料3-1 事務局説明資料(アクションプラン進捗)※赤枠はtradigi.jpにて追加

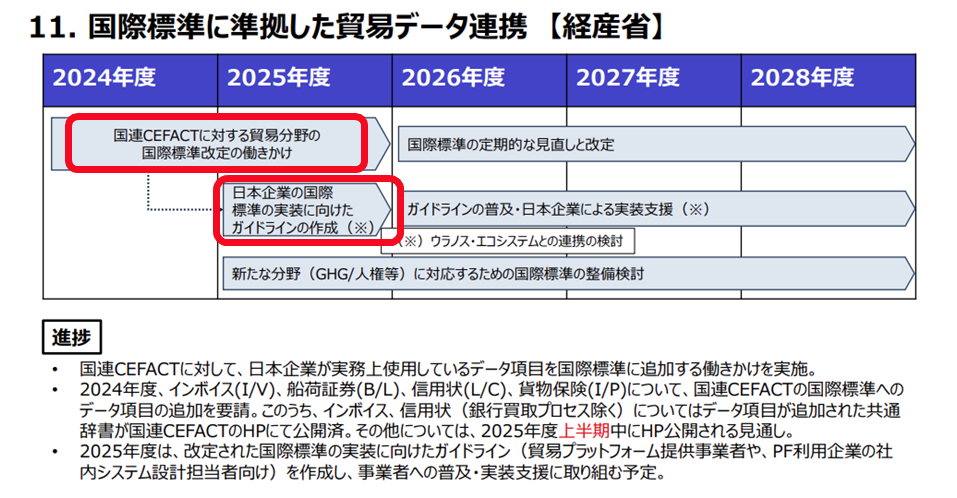

「国際標準に準拠した貿易データ連携」も重要なのでチェックしておきましょう。JASTPROはこの取組みにも主体的に関与しています。例えば、国連CEFACT(※)における国際標準策定プロジェクトへの参画経験が豊富なSIPS(一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会)とのパートナーシップを通じ、昨年度の「国際標準の実装を通じた貿易分野のデータ連携を促進する取組」に続く、「国際標準実装をサポートするためのガイドライン作成」に参画しています。

JASTPROは国連CEFACTの日本側窓口として、総会やフォーラムへの職員派遣を通じた情報収集や日本からの意見発信を行っています。欧州主体で定められがちな国際標準に対してアンテナを張るだけでなく、貿易業界における日本発の国際標準作りも視野に入れつつ、このアクションプランに協力していく予定です。

※国連CEFACTについては、tradigi.jpの「国連CEFACT」カテゴリにて入門記事や総会報告を掲載しています。

ところで、目標の「10%」って

思ったより長くなってしまいましたので、今回はここまでです。残りの項目は次の記事で紹介したいと思います・・・が、最後にひとつだけ問題提起。このアクションプラン、その目標は「令和 10 年度までに貿易 PFを通じてデータの利活用ができる形でデジタル化された貿易取引の割合を 10%とすること」(※)となっています。

※貿易手続デジタル化に向けたアクションプラン 補足資料 p.1

この「10%」って、どんな数字に基づいて計測するのでしょう。取引件数? 金額? 重量? 2024年度の検討会でも参加者からこういった質問が出たのですが、その場では説明はなされませんでした。

数値目標を示すことはプロジェクトを進める上で非常に有効であり、関係者も現時点ではこの数字に対して大人の対応をされていますが、EBPMの考え方から言えば、根拠に基づいた数値目標としてきちんと整理していただきたいと思います。

令和10年度(西暦だと2028年度。いい加減西暦に統一してくれませんかね)が近づいてから、それっぽい数字を引っ張ってきてなんとなく「達成できたことにする」ことだけは避けてもらいたいものです。(つづく)